ツーリングに向かう途中でエンジントラブル。その後3000回転での異音に悩まされている話の続き。1番始めから読みたい方はこちら。

ファイバースコープで燃焼室内を確認したところ、1番だけ湿っていた。これは点火系に間違いない。W650のイグナイターはもう廃番。となったらウオタニだ。

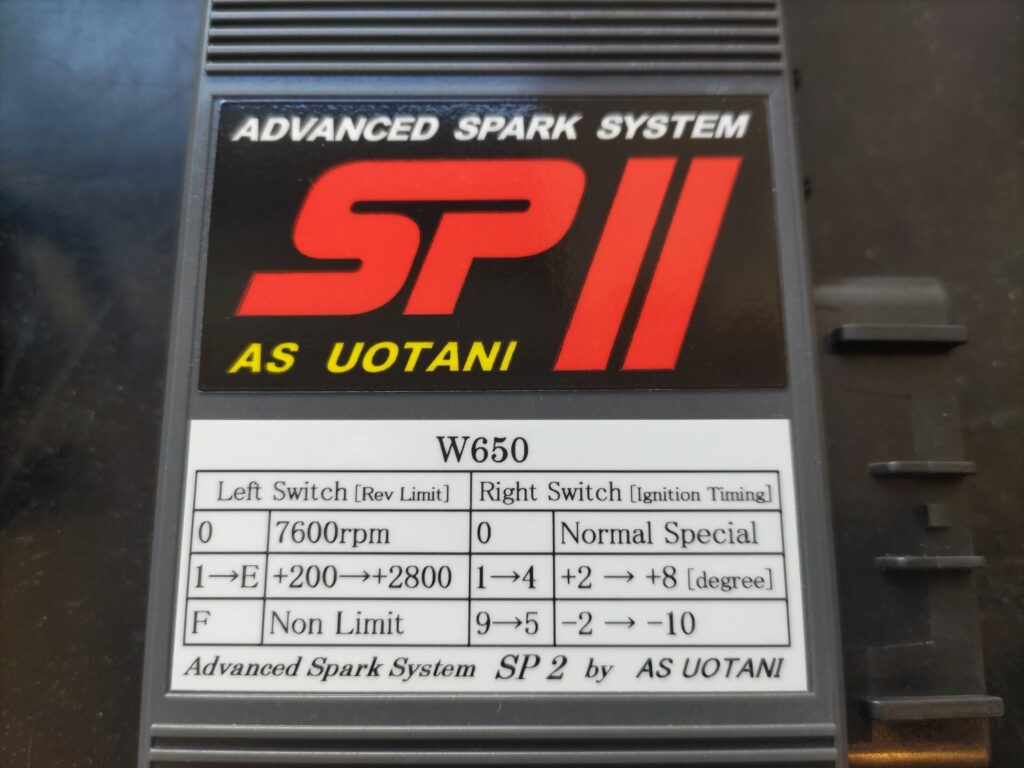

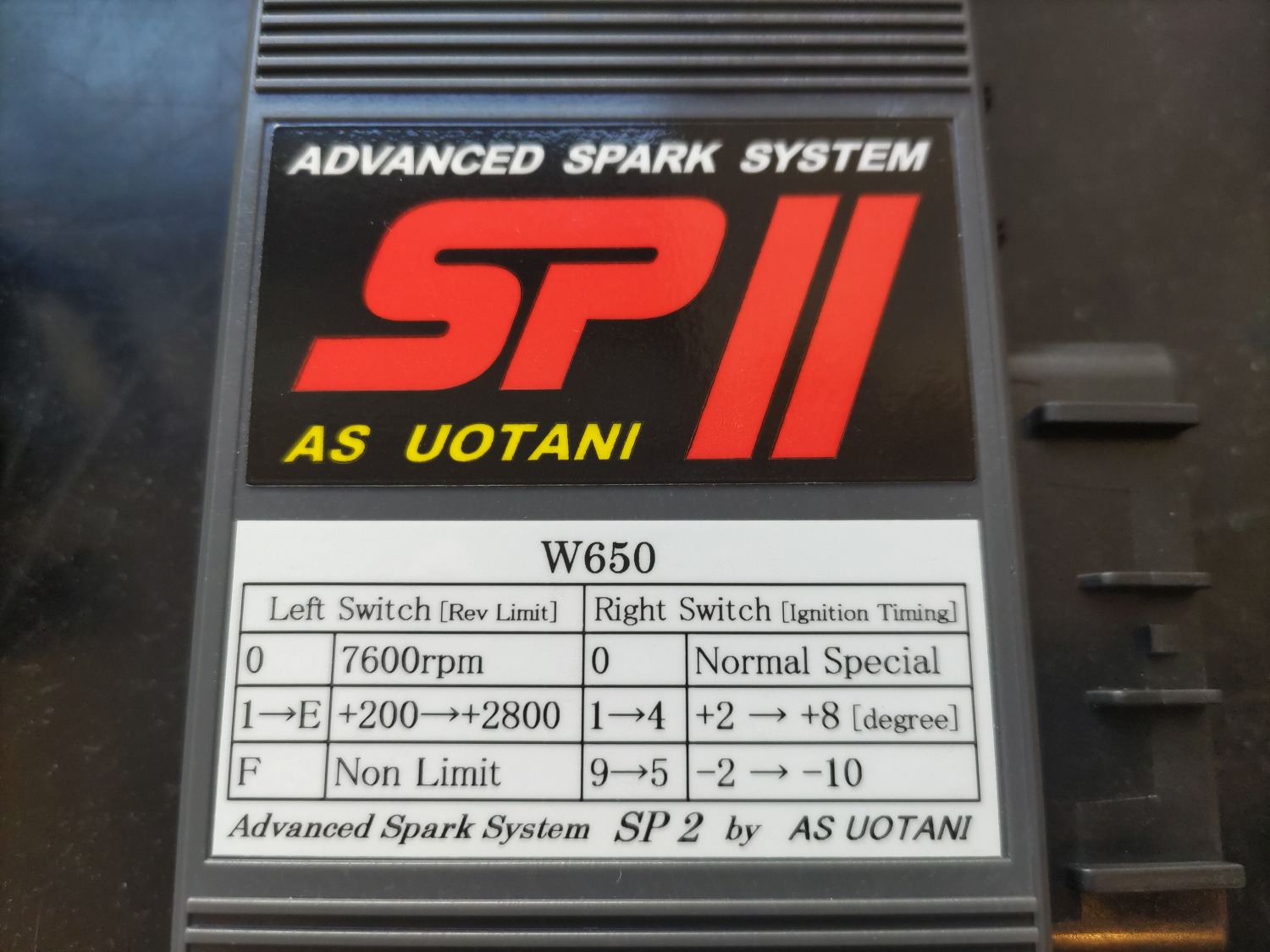

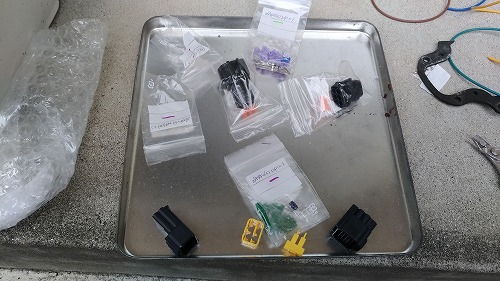

ということでウオタニが家に届いた。購入したのは、SPⅡフルパワーセット 税込6万円弱。なかなかの出費だが、イグニッションコイルの寿命も超えてるし、イグナイターはW400のだし、いい機会だろうということにしよう。覚悟を決めて購入。そして配達された。

幸いにも、W650専用が存在している。

ウオタニのイグニッションコイルを取り付け

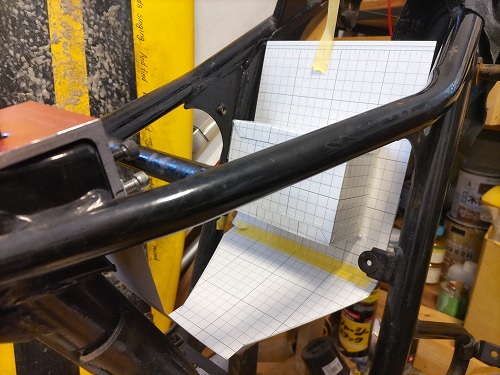

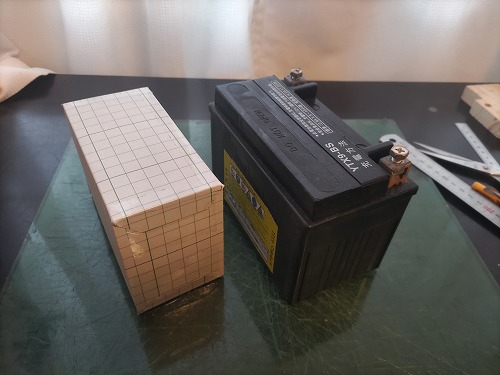

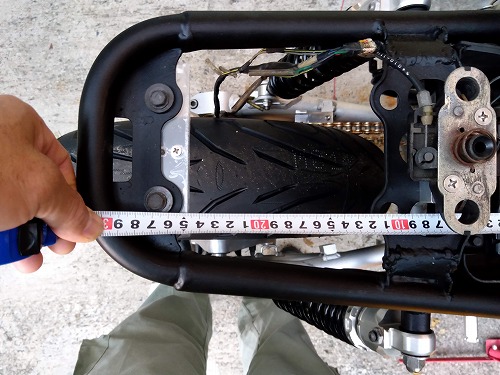

プラグコードはセットに入っておらず、説明書によると、新品を用意することとなっていたが、今回は純正流用とした。まずは古いイグニッションコイルをはずす。ウオタニとの大きさの比較。

プラグコードの根元のキャップナットっぽいやつを緩めると、プラグコードは抜ける。

こうして利用すれば、古いプラグコードの長さを有効に使える。抜き出したプラグコードを、ウオタニのイグニッションコイルにつないでも、元の状態をと同様の長さ感になるように印をつける。

プラグコードの被覆を18ミリ剥ぎ取るとあるので、つけた印から先端が18ミリ以上あるのを確認し、剥ぎ取り作業を開始する。印にカッターで垂直に刃を入れる。

カッターの刃を芯線まで届かせてはいけない。あっ 自分、電気工事士です。電線の皮を剥くのはプロです。全周ギリギリまで刃を入れたら、ペンチで被覆を甘噛みして引っ張れば被覆は剥ぎ取れる。

出てきた芯線を18ミリ残し切断する。

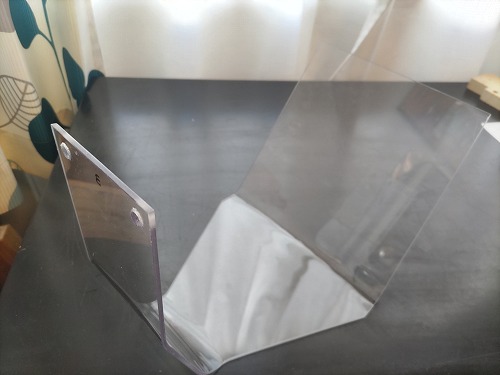

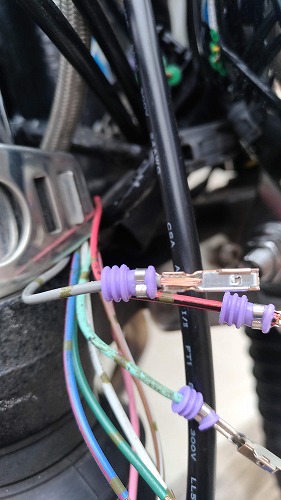

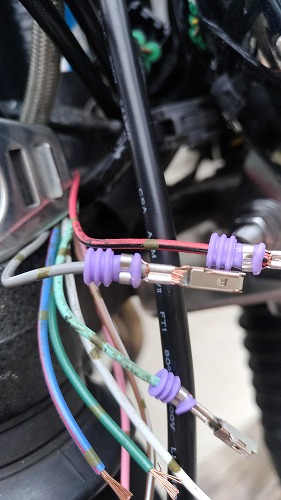

端子を圧着する前に、ゴムブーツをプラグコードにかぶせておく。その際、シリコンスプレーを吹いて、滑りをよくしておいた。このような潤滑剤は、ゴムブーツの膨らんだ部分=イグニッションコイルにかぶさる部分には塗ってはいけないとなっているので注意。

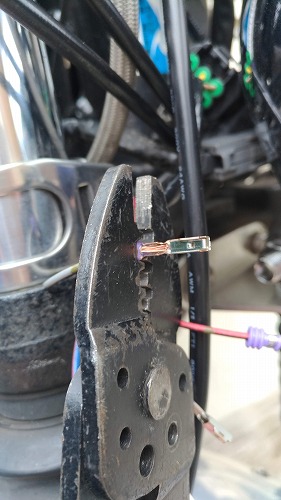

次に芯線を折り返し、端子を圧着するのだが、端子は周の1/8ぐらいが開放された筒状態の部分で被覆を押さえる。この開放した端部がギザギザになっていて、いかにも食い込みそうなのだが、このまま圧着してもそうはならなそうなので、ギザギザの先端を内側に向けておいた。

折り返した芯線をギザギザの対面になるように端子にプラグコードを差し込み、プライヤーを使って圧着させた。簡単に抜けないか、端子を軽く引っ張って確認する。

端子を圧着し終えたら、イグニッションコイルに端子部を差し込み、ゴムブーツをイグニッションコイルのマニホールド部分に被せる。前述してある通り、この部分に潤滑剤は塗ってはいけないとなっているので注意。そして親指をなんだか痛めている俺には、この作業は結構きつい。

プラグコードが接続できたら、あとは車体に取り付けるだけ。特に難しいことは無いが、製品名のステッカーが逆さまになってしまうのが、少々残念。

コントロールユニットの取り付け

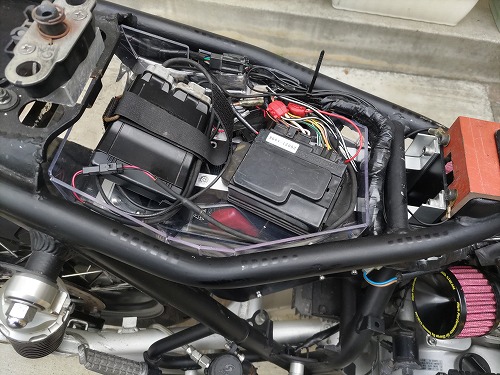

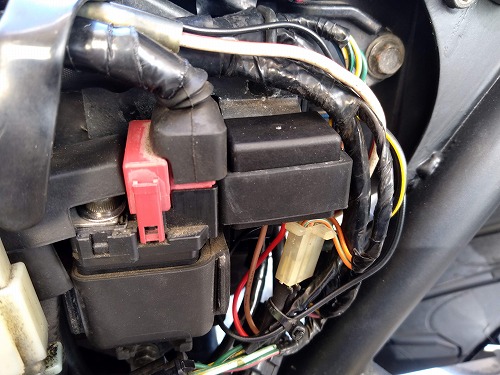

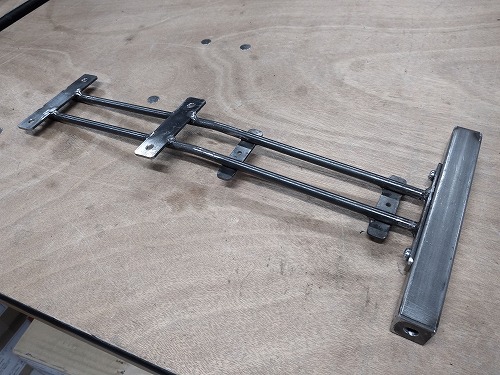

コントロールユニットのサイズは、純正イグナイターとほとんど同じだった。本来ならば、純正イグナイターを外して、そこにウオタニのコントロールユニットを取り付けたいところだが、ウオタニのコントロールユニットには取付穴などが用意されていないので、それなりの準備が必要だ。今回は、異音の解決が早急な目的なので、そんな時間は無い。シート下のETCカードリーダーの上に置くことにする。

ウオタニのコントロールユニットは、進角と最高回転数を調整できるようになっている。このボリューム調整は、コントロールユニットをZRX400のタンク流用のために新造した電装ボックスに納めてしまうと、簡単にはできない。仮に改造前の純正状態でも、純正イグナイターの位置に納めてしまうと、簡単にはできないだろう。そういう意味では、セッティングが決まるまでは、シート下がいちばんいいのかもしれない。

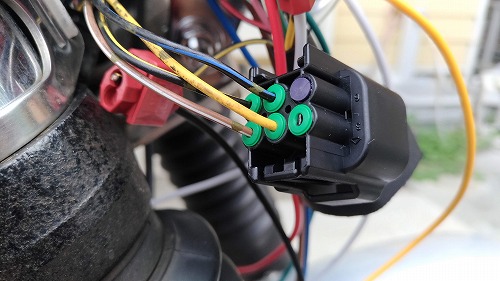

配線の接続は、純正ワイヤーハーネスのコネクターが直接刺さるのではなく、25センチ程の変換コード的なものを介す形となる。これを新造電装ボックス内で接続して、シート下の空間に一端を出し、ウオタニコントロールユニットに接続する。これでウオタニSP2フルパワーセットのインストールが完了した。

ウオタニの効果

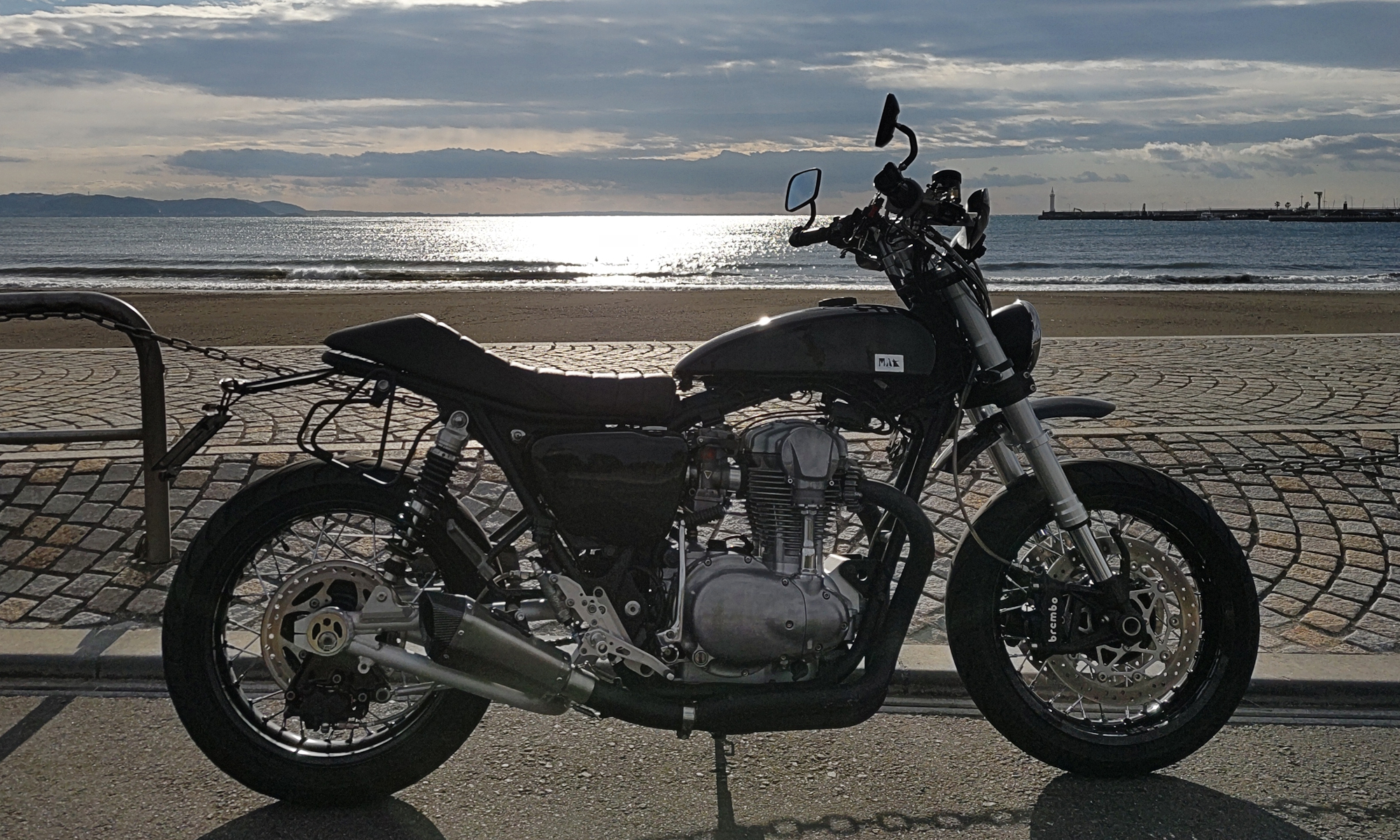

今まで書いた作業を朝起きて始めて2時間ぐらい。これから試運転も兼ねて40キロ離れた会社まで行く。

朝の始動はキックと決めている。ステップを畳み、ブレーキペダルを後方に反転させる。キックペダルを展開し、チョークレバーを引いてイグニッションスイッチはオフのまま、キックペダルを1回踏み込む。

ぼふぉっ

これで初爆の種を燃焼室内に入れる。イグニッションスイッチをオンにしてクラッチレバーを握り、キックペダルを時計の7時まで踏み下ろす。そのまま10時まで戻したらクラッチレバーを離しキックペダルを踏み下ろす。

ぶろろろろん

始動は問題無しだ。

川沿いの道に出る。アクセルを開ける。今まで感じていた雑味が無い。燃焼がシルキーだ。音も明らかに小さい。

更に大きな道に出る。問題の3000回転は?

んーむ だめだぁ まだカンカン音がする(´・д・`)

ウオタニはとてもいいけど、このカンカン音で、点火系の問題では無いことがわかってしまった。

ついに、エンジンばらすしか無いのか?

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/14674788.d6820d83.14674789.9a4d87f1/?me_id=1234456&item_id=26291424&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fwebike-rb%2Fcabinet%2F75%2F85614_75.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/14674788.d6820d83.14674789.9a4d87f1/?me_id=1234456&item_id=26531933&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fwebike-rb%2Fcabinet%2F29%2F27539_29.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/14674788.d6820d83.14674789.9a4d87f1/?me_id=1234456&item_id=27015734&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fwebike-rb%2Fcabinet%2F1044%2F207017_1044.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/14674788.d6820d83.14674789.9a4d87f1/?me_id=1234456&item_id=27015735&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fwebike-rb%2Fcabinet%2F1044%2F207023_1044.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/15d0cf16.612bd08c.15d0cf17.f67f5028/?me_id=1268365&item_id=11766111&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fzerocustom%2Fcabinet%2Fk18-8%2Fk18-ks-ldwtl-r01.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/14674788.d6820d83.14674789.9a4d87f1/?me_id=1234456&item_id=26291424&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fwebike-rb%2Fcabinet%2Fkno0042%2F81-4301.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)