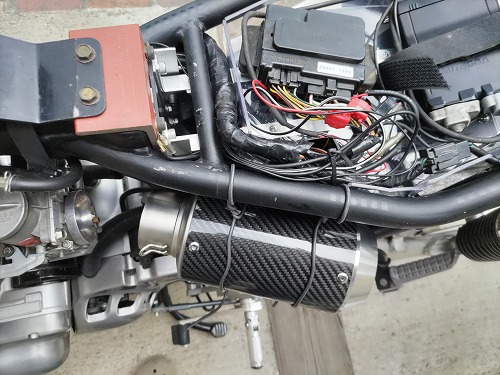

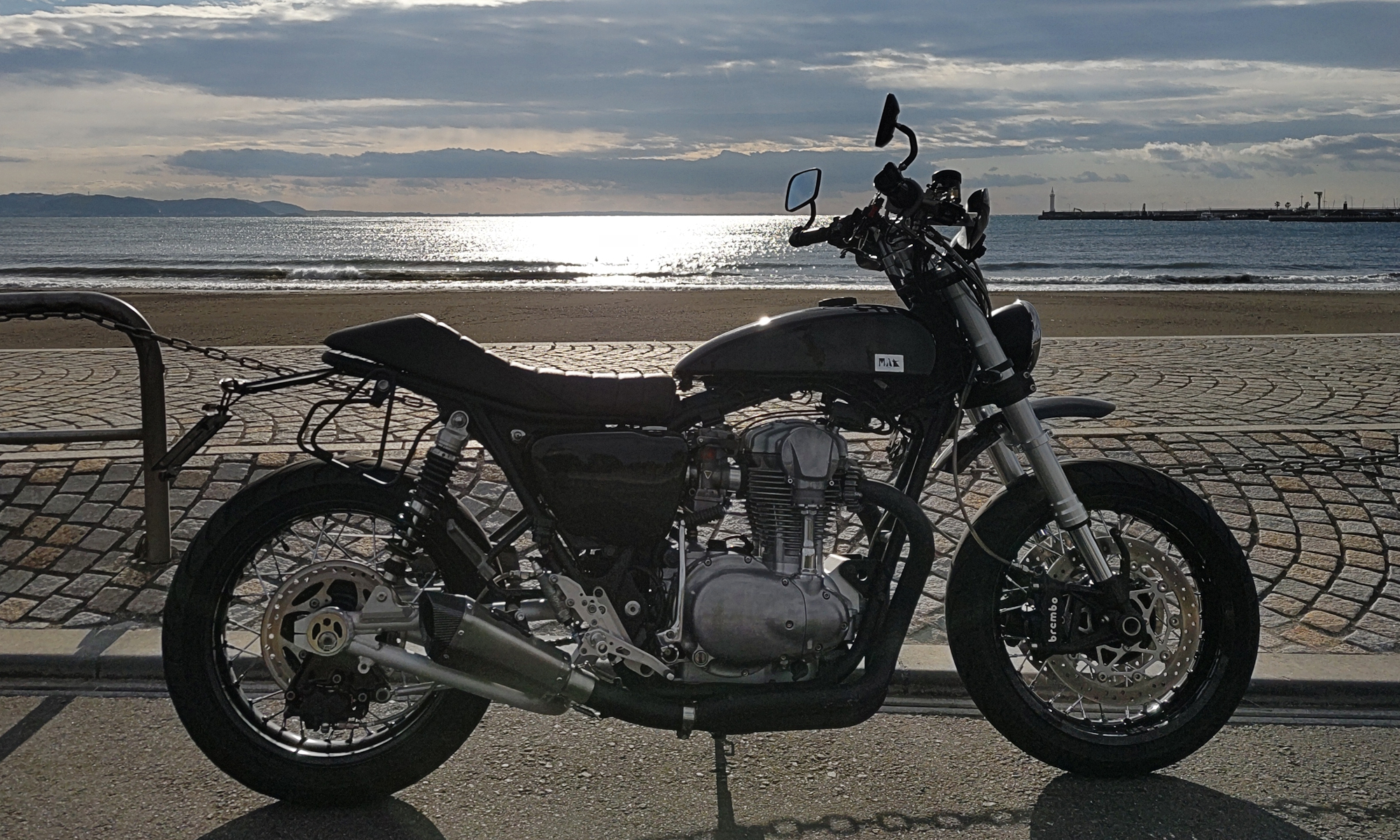

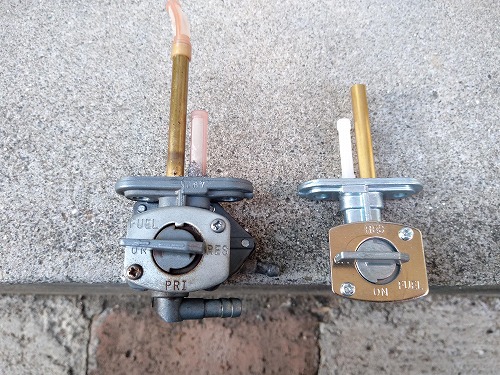

ZRX400のタンクに換装するに伴い、パワーフィルター化する話の続き。前の話はこちら

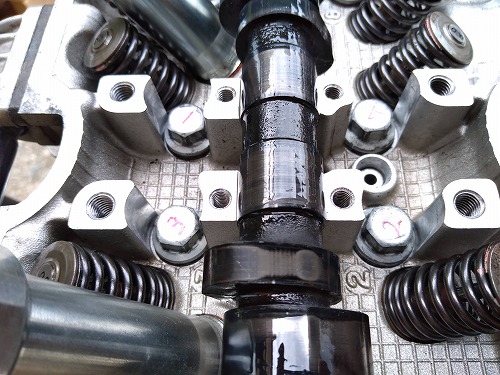

サイレンサーの分解

ヤフオクで購入したサイレンサーが届いた。

心配していたリヤピースの質感は問題なく、全体的に満足のいくものだった。早速分解しよう。リベットは、その軸より少し太いキリでもめば頭がはずれる。頭がはずれたら残った本体を裏側へ叩き入れれば、撤去完了だ。

フロントピース側のリベットの頭を、ドリルで落とす。ステンレスのリベットだったので、3ミリ4ミリ5ミリと順に拡大していく。軸が何ミリかはわからないが、おそらく5ミリで頭は落ちるはずだ。

5ミリのキリでもみ始めて、ほどなくキリとリベットの頭が一緒に回り始める。頭がとれた証拠だ。確か適当なピンポンチがあったはずと探してみたが、見つからないので深追いはやめる。六角穴用のビットを使って、リベット本体を叩き込む。

すべてのリベットを叩き込んだら、ここからが重要。フロントピースが外れるのか否か。というのも、去年の車検で今ついているサイレンサーをバラそうとリベットを落としたのに、リヤピースが全然外れなかったのだ。

プラスチックハンマーでフロントピースを外れ方向に力がかかるように叩く。少しづつ外れてくる。よかった これは外れる。外れることがわかったので、すぐにもう一個を購入した。

ダクトの製作

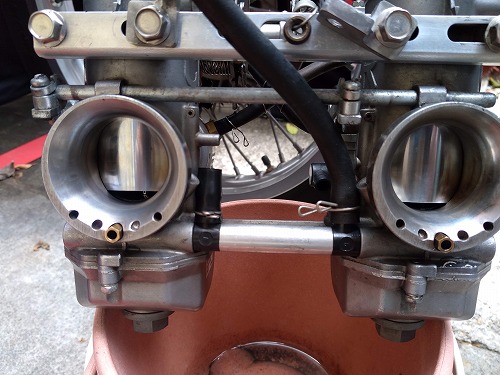

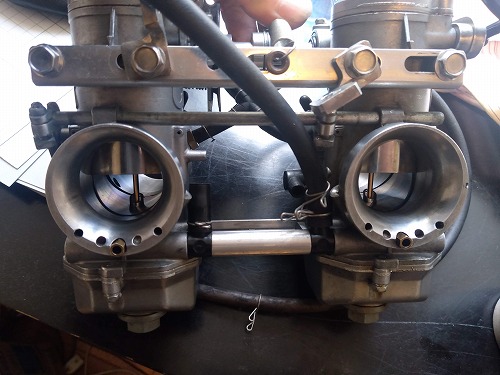

サイレンサーとキャブレターを結ぶダクトを作らなければならない。材料はすでに購入済みの2液常温硬化型のウレタンゴム、デブコンフレクサン80L。製作の手順は以下の通りの予定。

- ダクトの内側の型を紙粘土で作る

- その型の外側に、紙粘土のダクトを作る

- それをシリコンで型どりする

- ダクト部分の紙粘土を壊し、内側の型だけにする

- シリコンの型と内側の型を組み合わせて、ウレタンゴムを注入する

- 硬化したら型から出して完成

ここで心配なのが、フレクサン80Lは初めてなので、粘度がどれほどかわからず、型への注入がうまくいくかわからないことだ。

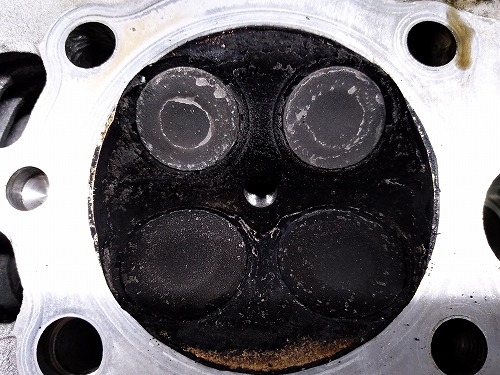

内側の型の製作

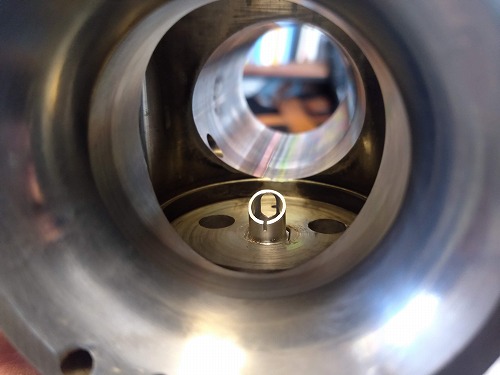

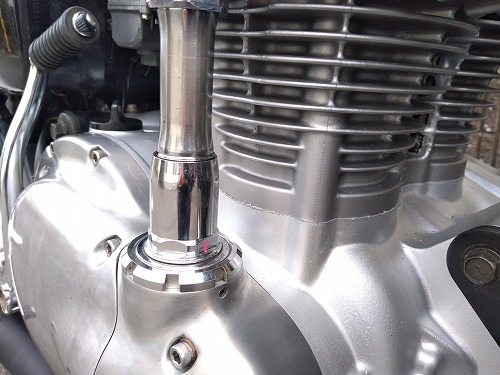

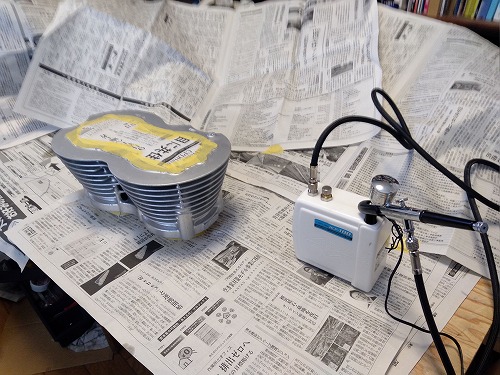

フィルターカバー(サイレンサーなのだが以降こう呼ぶ)をWに仮付けする。

その口とキャブレターの口を工作用紙で塞ぎ、紙粘土でつなぎ、ダクトの内部形状を作り出す。半日ほどで表面が固まってきたのでWから取り外し、さらなる乾燥をすすめる。

紙粘土の乾燥時間を検索して調べてみると、3日はかかるとのことなので作業は次の休みに持ち越しだ。この時間を縮める方法はないかとさらに調べると、軽い粘土が乾燥が早いらしいとわかった。買い物ついでの百均で、かる〜い粘土というやつを買った。

翌休日。乾燥した内側の型の両端に、かる〜い粘土で、ダクトがキャブレターとフィルターカバーに重なる部分を追加した。

これの乾燥が済んだところで、レジンを全体的に塗り固めて、内側の型が完成した。

ダクトの整形

次に内側の型に5ミリ厚に平たく伸ばした紙粘土を巻き付ける。重なった部分にカッターを入れる。重ね方が右側から重なってきたとして、上側はカッターラインの左側を、下側はカッターラインの右側を取り除くと、きれいに左右から突きあうようになる。突き合わせた部分のを平らに整形して、内側の型への密着を確認し、エアが入っている部分はカッターでエアを逃がし、形を整えたら乾燥させる。

乾燥したら整形。この形がダクトそのものの完成品の形になるので、ここの整形は大事となる。当初は、型からの抜け重視で段差のないものだったが、両端のステンレスバンド部分の段差も作りこんでみた。一気に製品感が出てくる。これがダクトの原型となり、これをシリコンで型取りする。

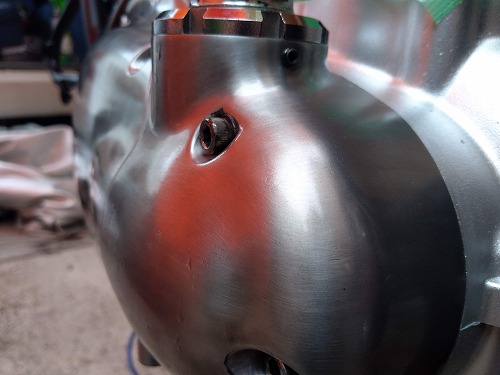

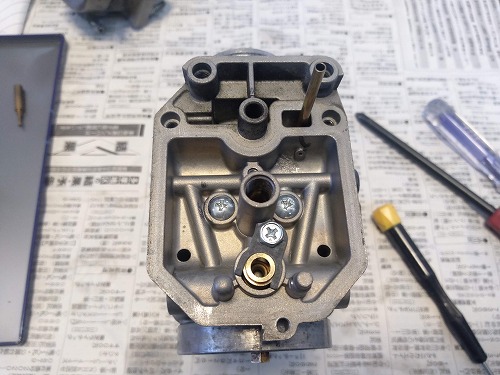

型と型取り

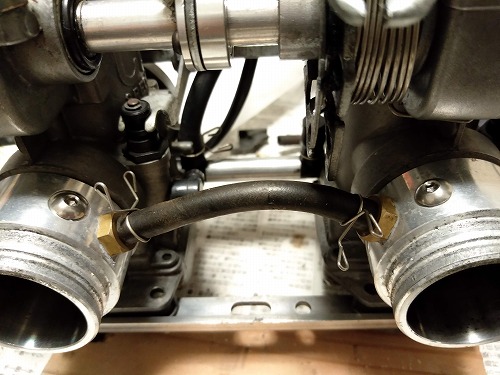

注型した製品が簡単に取り出せるように、シリコン型はダクトの長手軸を中心に2分割とする。よって型取りする際、原型は水平にセットする。逆にウレタンゴムの注型をする際は、キャブレター側を下に垂直にセットしたい。

それは、初めて使うデブコンフレクサン80Lの粘度がわからないので、5ミリ程度しかない型の隙間に、入っていくのか疑わしいからだ。もし入っていかなかった時は、シリコン型にフレクサン80Lを入れたところに内側の型をムニムニ押し入れる方法とする。なのでウレタンゴム注入時にシリコン型は、フィルターカバー側が上としておく。内側の型の位置決めさえ工夫すれば、この方法でうまくいくはず。

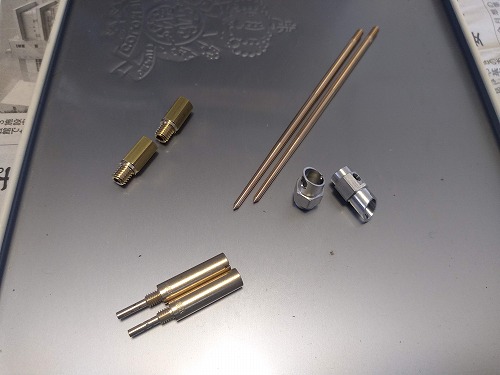

内側の型の位置決めは、シリコン型を作る際の箱から2本の棒を出して、それと内側の型を嵌合させることとした。よって、シリコン型を作るための箱は、ウレタンゴムを注型する時にも使用する。

まず、ダクト原型の両端が箱の内壁に密着する箱を作る。大きさは、ほぼ1辺が10センチのサイコロとなった。ダクトの両端は平行ではないので、キャブレター側が斜めになっている。これに離型剤を塗ったダクト原型をセットする。

ところが紙粘土のままのダクトの原型は、離型剤を塗ると、なんだか毛羽立ってきた。 これはヤバいやつ

あわてて離型剤のをやさしく拭き取り、黒の水性スプレーを吹いた。しかし拭き取ったといえ紙粘土に染み込んでしまった離型剤のおかげで、塗料がはじかれ、歪んだ水玉のテクスチャーになってしまった。

まあ これはこれでよいか(;^ω^)

さて、あやしいテクスチャーでコーティングされたダクト原型を箱に再度セットする。キャブレター側の内側の型を貫くように箱の外からふたつの穴を開け、穴から棒を刺し箱に固定する。ムニムニ入れる時にウレタンゴムに埋まっていると差し込みづらいだろうと、棒を長めにした。(後日談だが、長いと接触面積が大きく、外れづらく失敗だった)

次に、箱内側側面に2分割するシリコン型の位置合わせ用粘土をつける。最後に離型剤を塗りまくり準備完了。

シリコンの混合を始めようと、シリコン主剤の缶を開ける。10年以上前のものなので、表面の硬化が始まっているが、これを取り除けば使えるはず・・・

あれ? 全体的にぷよぷよじゃん!

途方に暮れるのであった。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/2a67daec.0f0881b4.2a67daed.de1bfd35/?me_id=1392248&item_id=10019151&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ffortuna-bell%2Fcabinet%2F08252352%2Fimgrc0084497809.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)